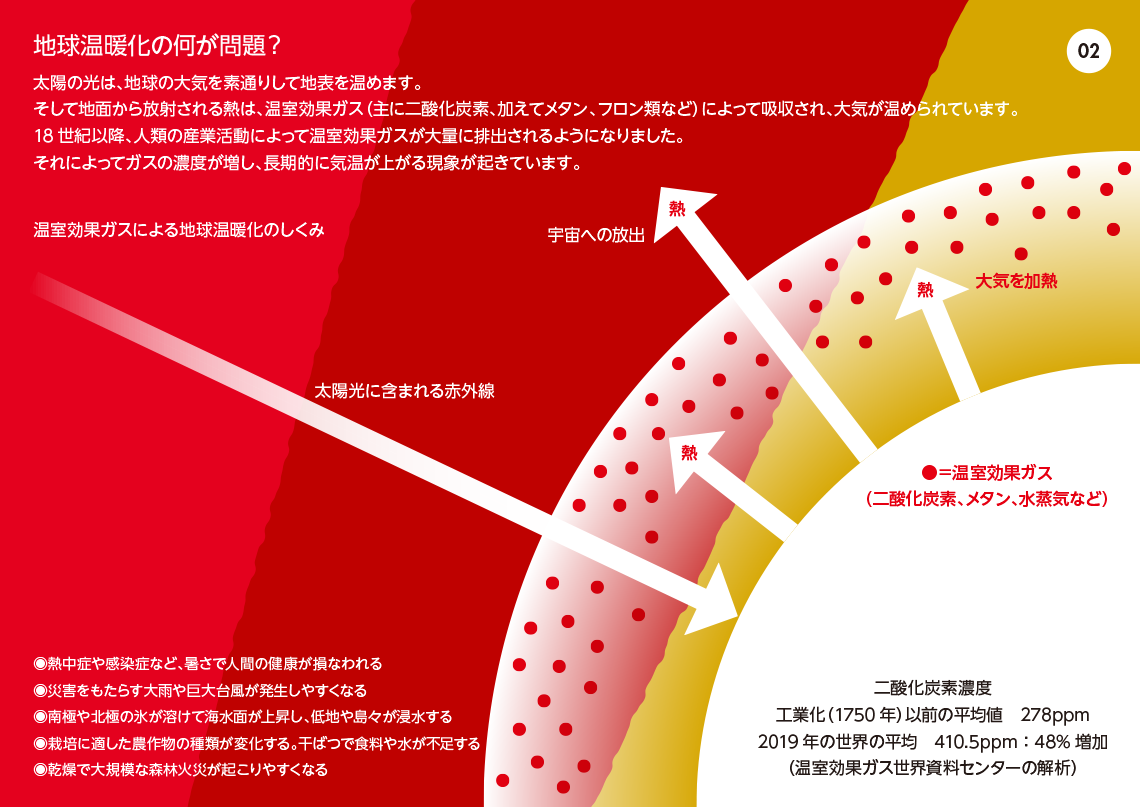

国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は2021年の夏、「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない」と強く断定しました。アメリカ海洋大気局と同航空宇宙局のまとめによると、2020年の世界の※平均気温は14.88℃。これは2016年に次ぐ高い値で、暑い年の上位5位の全てを2015年以降の年が占めています。

※(世界の約2万6千カ所の観測施設や、海域数千カ所のデータ)

※(世界の約2万6千カ所の観測施設や、海域数千カ所のデータ)

2020年。シベリアとその周辺や東アジアから東南アジア、そしてヨーロッパ北部から中東中部や、北米南部などでは異常な高温に襲われました。日本でも九州や中国地方などで、積乱雲がつぎつぎに発生する「線状降水帯」という現象が頻発して、大雨と土砂災害をもたらしています。洪水から山火事まで、気候変動がもたらす恐ろしいリスクが、かつては考えられなかったスケールで高まり続けています。

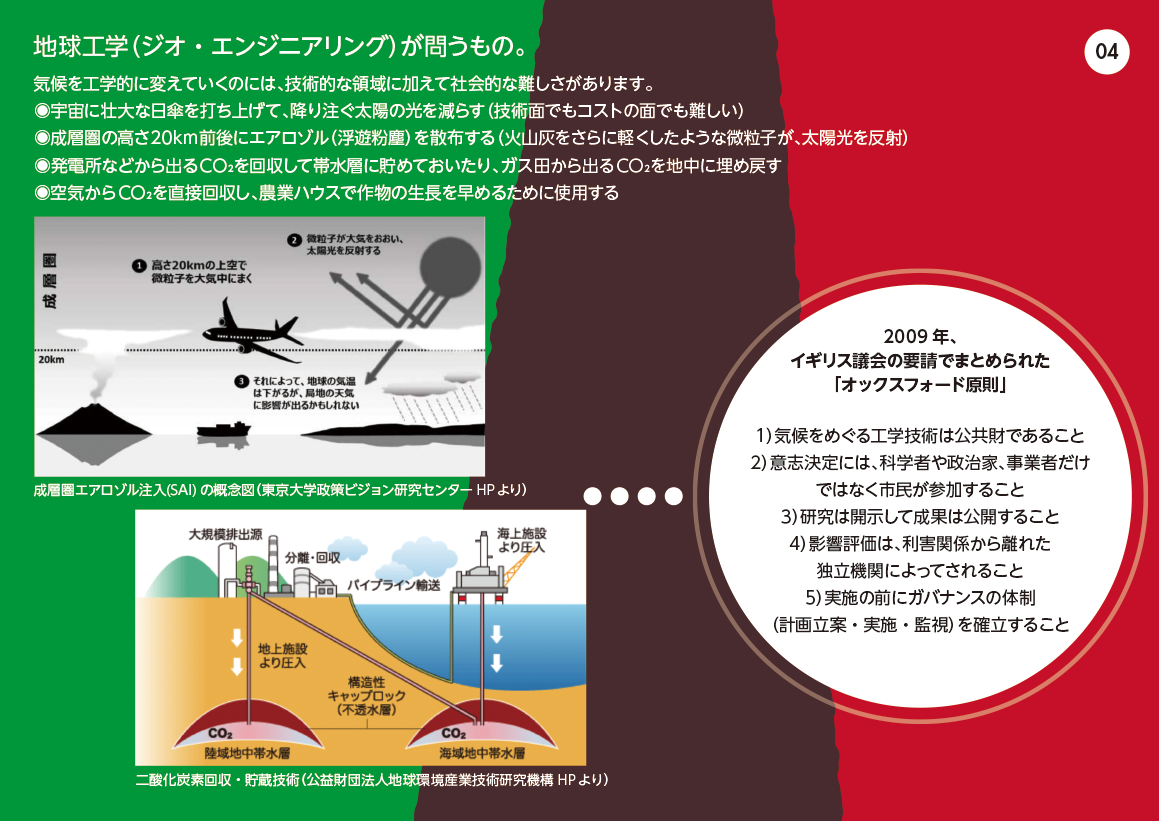

科学技術によって気候を変えていくことは、科学と社会の関わりを深く考えることにつながります。ジオ・エンジニアリングでは、数十億人にも及ぶ利害関係の調整が求められます。さらに、関わるのは人間だけではなく複雑な自然生態系にも広がり、扱う時間軸は100年以上に及びます。また人々の意識が、この技術さえあればまだ化石燃料を使っても良い、という方向に向かってしまっては、本末転倒です。

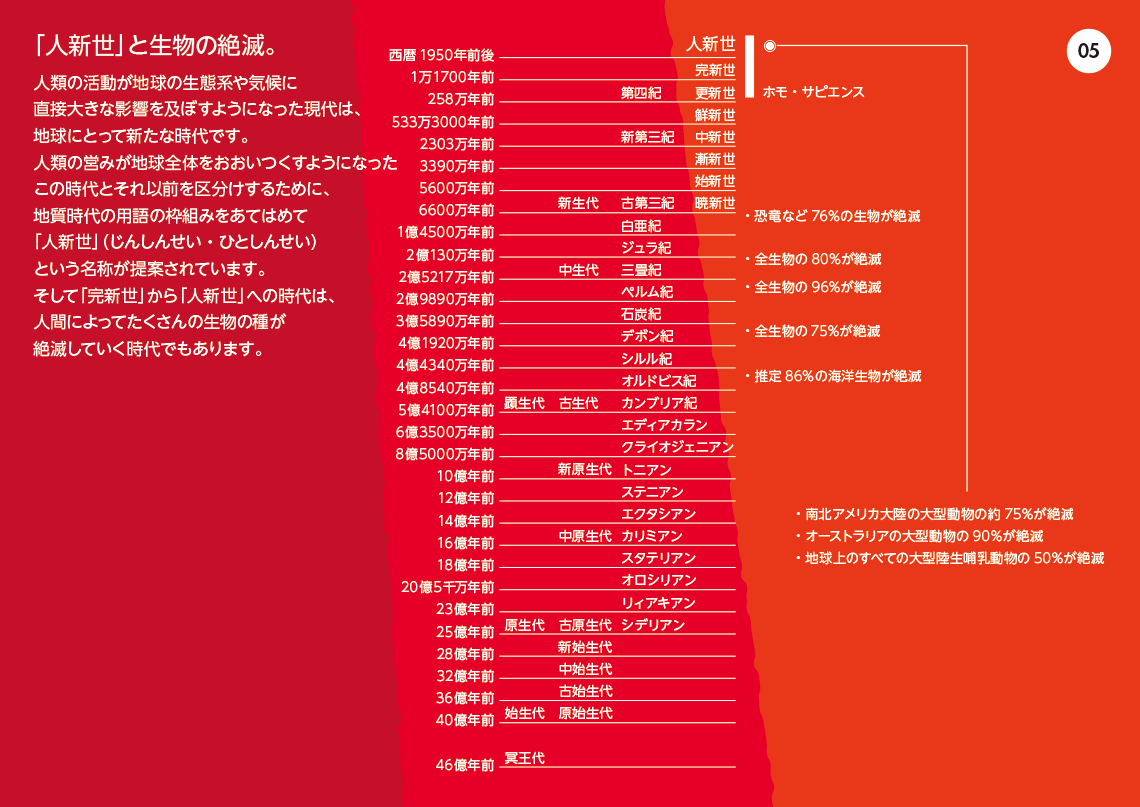

人類はこれまで、南北アメリカ大陸の大型動物の約75%、オーストラリアの大型動物の90%、地球上のすべての大型陸生哺乳動物の50%を絶滅に追い込んだと考えられています。中世代、恐竜をはじめとした大量の種を絶滅に追い込んだのは約6600万年前に地球と衝突した小惑星だとされますが、人類は、それに匹敵するような途方もない規模の影響を地球環境に及ぼしているのです。

(ユヴァル・ノア・ハラリ「ホモ・デウス」ほか)

(ユヴァル・ノア・ハラリ「ホモ・デウス」ほか)

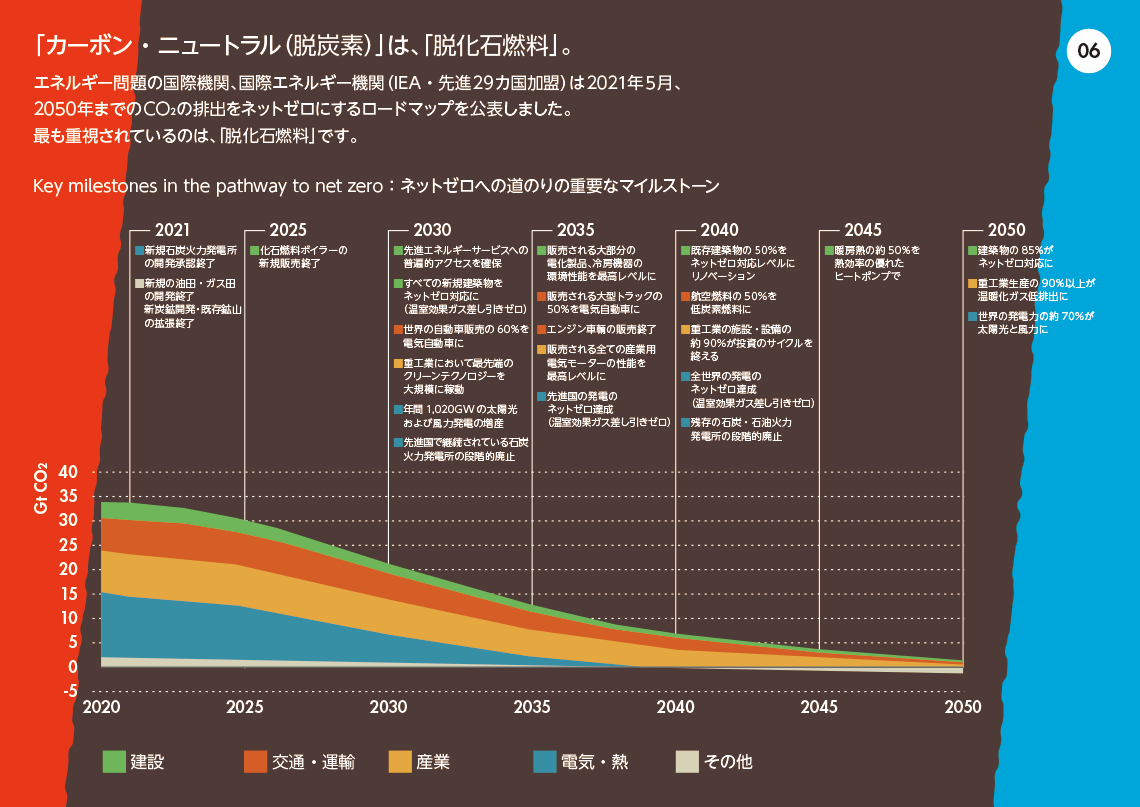

ロードマップには、新規の化石燃料供給事業への投資をすぐ取りやめることや、2030年までに世界の自動車販売の60%を電気自動車にすること、とあります。また、2035年までに内燃機関車(乗用車)の新規販売を停止し、2040年までに世界の発電の二酸化炭素排出のネットゼロ達成を。2050年には、世界の発電の約90%を再生可能エネルギー(70%を太陽光と風力)にすることを求めています。

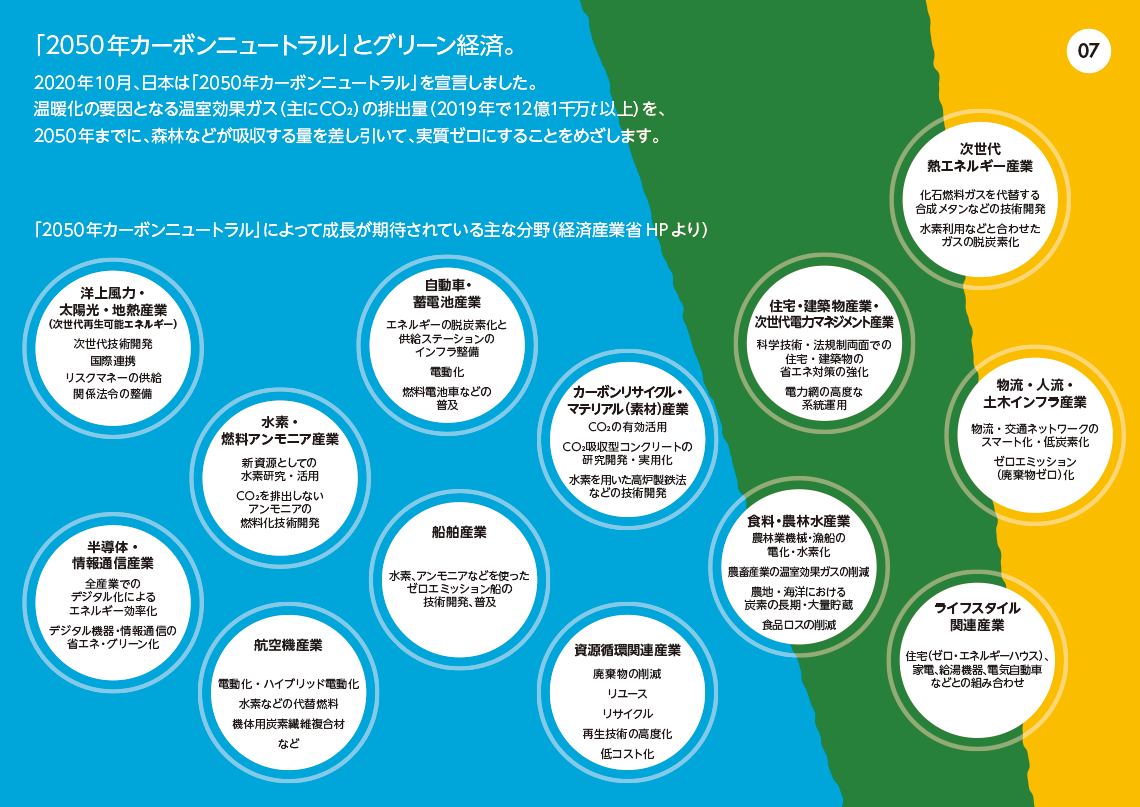

「2050年カーボンニュートラル」の宣言は、経済活動を縮めて人々にがまんを強いるものではありません。世界の動向に合わせて日本でも、経済と環境保全の好循環をつくっていく産業政策(グリーン成長戦略)が構想されています。エネルギーやさまざまな産業の古い構造を転換しながら、これまでのビジネスモデルを大きく変えていくことで新たにイノベーションを起こしていくことが目標です。

大きさが5mm以下のものをマイクロプラスチックと呼びます。世界の海に広がったマイクロプラスチックは、人間の活動が地球全体をおおってしまったことの、わかりやすい例だと言えるでしょう。函館でも、海洋プラスチックゴミとマイクロプラスチックの問題は他人事ではありません。今年の科学祭では、大森浜でビーチコーミングを行い、たくさんのプラスチックゴミを集めて調べました。

特に考えたいのは「リユース」と、その先の「ゼロ容器・ゼロ包装」。ビール瓶のように、そのまま繰り返し使える容器が合理的です。またヨーロッパでは、穀物やナッツ、パスタなどの「量り売り」が増えはじめています。日本でも昭和30年代までは、酒や味噌、醤油、米などで量り売りがたくさんありました。現代になって、かつての量り売りが新しい観点から見直されはじめた、といえるでしょう。

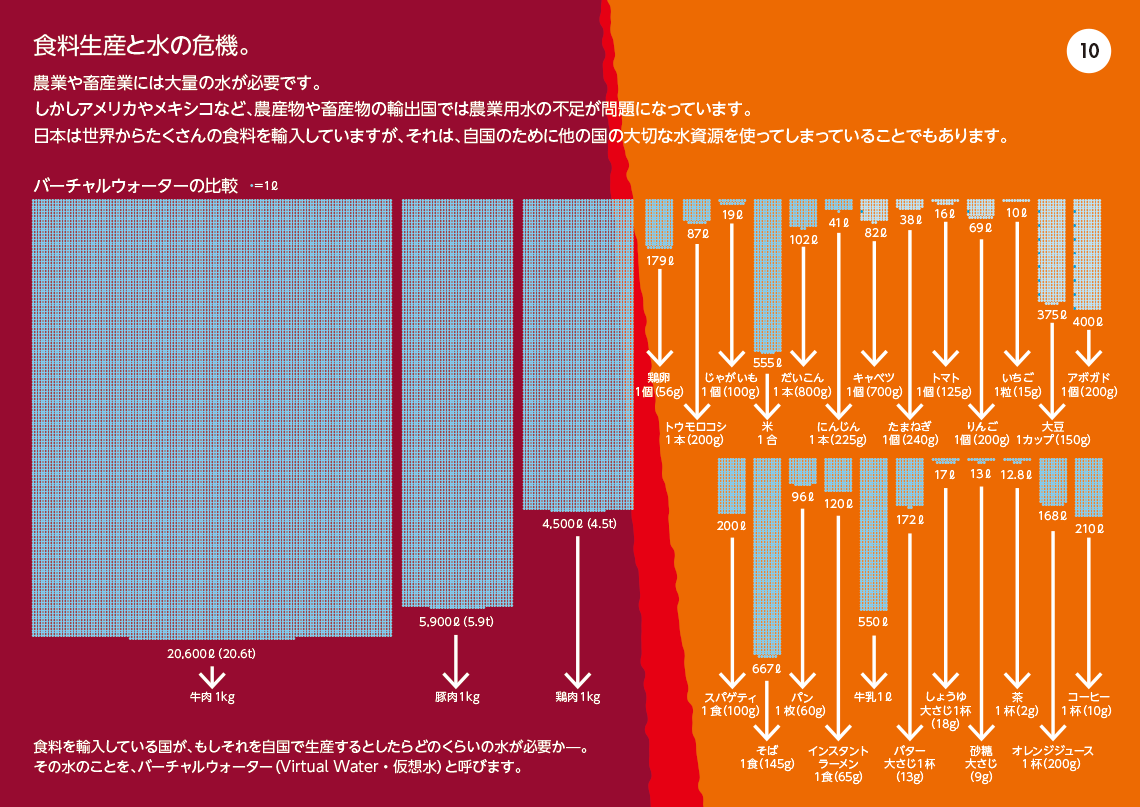

食料を作るためには水が欠かせません。1kg のトウモロコシを生産するには、畑をうるおす1,800 ℓの水が必要です。牛はこうした穀物を大量に食べて育つために、牛肉1kg を生産するには、なんとその約2万倍(20t以上)もの水が必要となります。アボガド1個には400ℓ、1杯分(10g)のコーヒーを作るにも、210ℓもの水が要る計算になります。

(環境省・Virtual Water HPなどより)

(環境省・Virtual Water HPなどより)

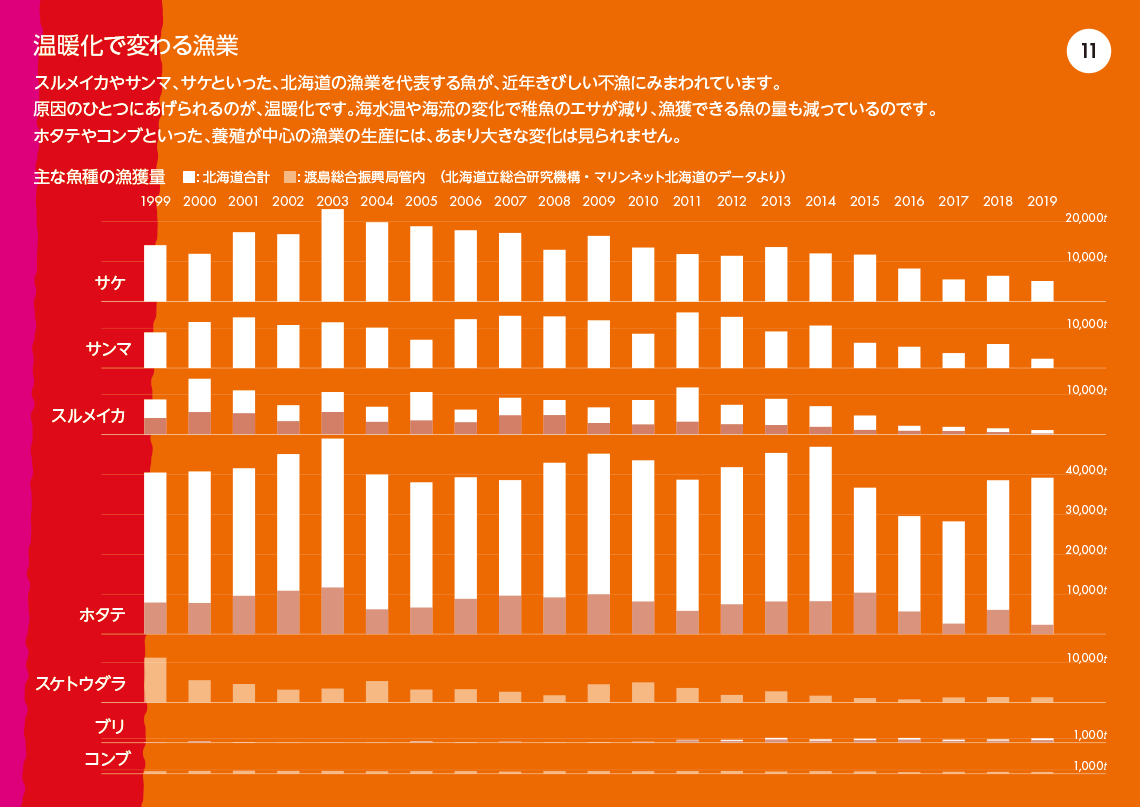

北海道の漁業現場では、温暖化によって逆に漁獲が増えている魚もあります。ブリやマイワシ、シイラなどです。水産庁ではいま、単一の魚種に頼らない漁業への転換をうながしています。農業とちがって水産資源は、気候変動の影響を受けて大きな変化をくりかえします。そこで近年、年ごとの状況に応じて複数の魚をさまざまな方法で獲る、「マルチな漁業」が注目されています。

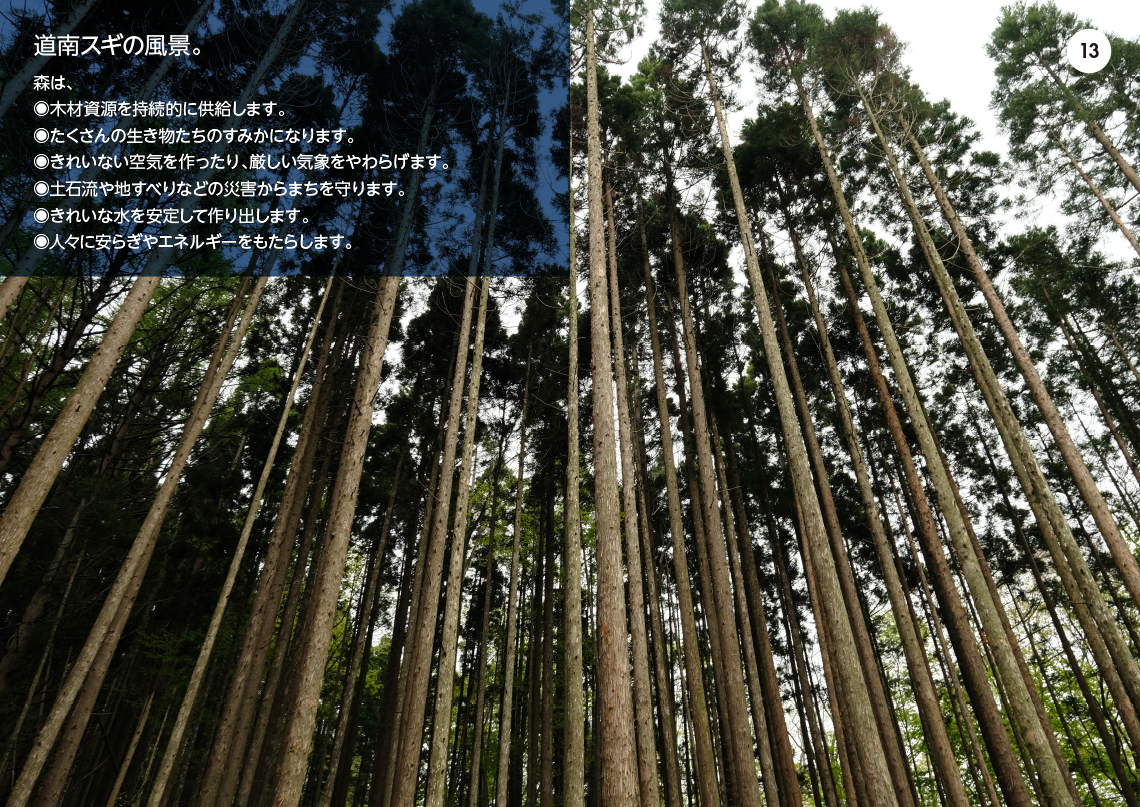

適切に手入れがされている36~40年生のスギの人工林は、1ha当たり約302tの二酸化炭素を蓄えていると推定されます。その森が1年間に吸収する二酸化炭素の量は、約8.8t。そして家族1世帯から1年間に排出される二酸化炭素の量は、約4.48t。これは36~40年生のスギ約15本が蓄えている二酸化炭素の量とほぼ同じと考えられます。

北海道の中でも、スギ林のある道南には独特の森の風景があります。道南スギの多くはいま樹齢40〜60年で、利用するには最適な時期にあります。道南でも近年、山林の所有者たちを中心に、管理から伐採、販売までを自分たちの手で行う「自伐(じばつ)型林業」の取り組みがはじまっています。地域単位で小規模に森と関わることで、地元の人々による持続的な林業が可能になります。

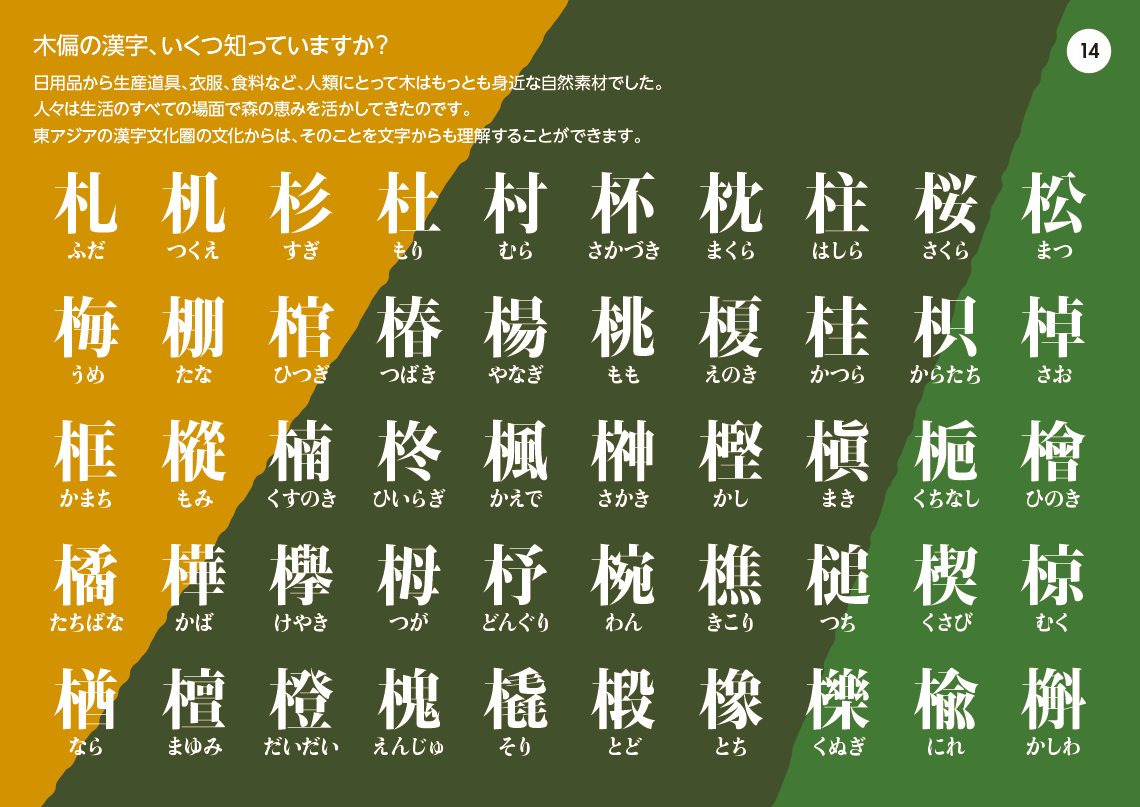

代表的な漢和辞典である「大漢和辞典」(全15巻・大修館書店)にある214種類の部首のうち、一番多いのは「くさかんむり」で2173字。次が「みず・さんずい」で、1816字。そして3番目は、「きへん」の1617字です(漢字文化資料館HPより)。「草」「水」「木」」はどれも、太古から人間の生活にもっとも身近にあった世界であり資源だったといえるでしょう。

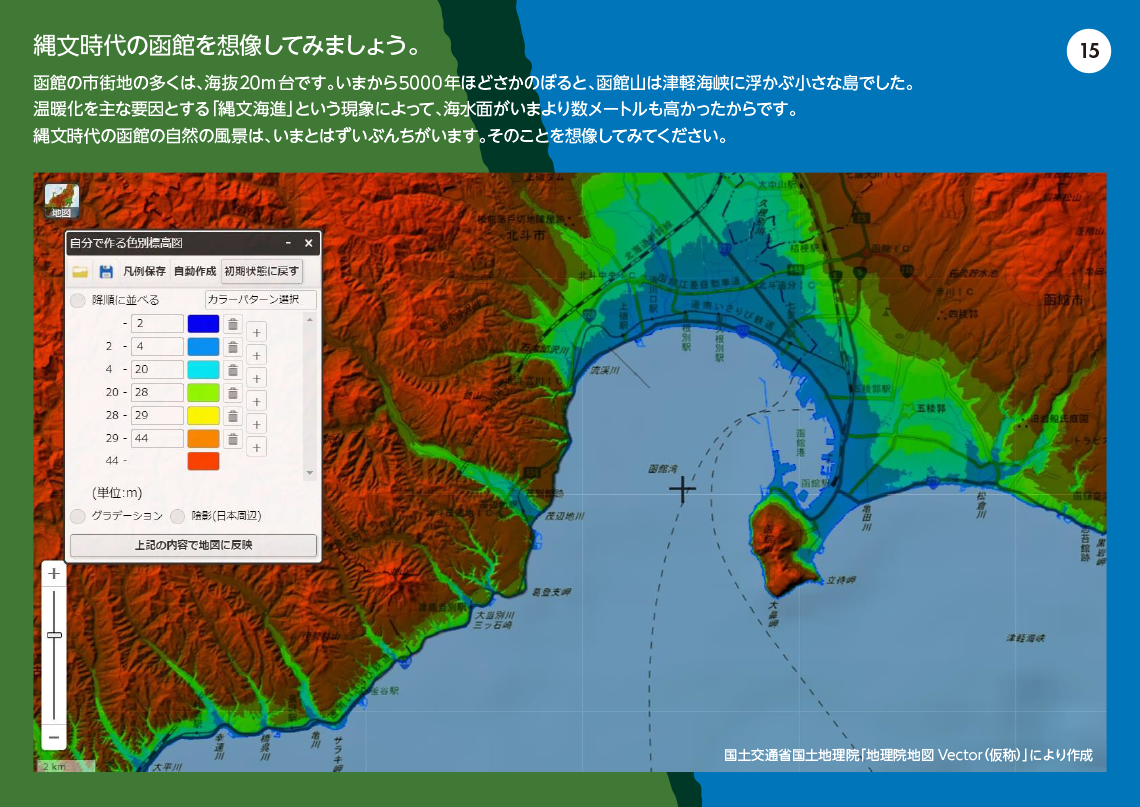

函館一帯の縄文遺跡は、食べものが手に入れやすく暮らしやすかった、当時の海岸線から台地にかけて分布しています。函館山周辺の住吉遺跡、桔梗地区のサイベ沢遺跡、日吉町の日吉遺跡、そして函館空港遺跡などの位置を見ると、そのことがよくわかります。当時の人々は、この土地ならではの豊かな恵みに支えられて、狩猟採集をベースに、千年単位で定住することができました。

家の敷地300坪+2反(600坪)の畑。埼玉県で生まれ育ち、地域おこし協力隊の一員として2013年から厚沢部(あっさぶ)町との関わりを持った荒木敬仁さんは、いまは役場の職員として働きながら、莉香さん,咲来さんと厚沢部町に暮らしています。半自給自足をめざして、陸稲(おかぼ)やさまざまな野菜を作り、ニワトリやヤギを飼う暮らしは、道南の大地と出会ったときから、いつかかなえてみたいと願ったものでした。

サツマイモはかつて北海道とは縁のない作物でした。しかし21世紀に入って少しずつ作付けが広がるようになりました。厚沢部町で焼酎の原料として栽培されたのを皮切りに、道南農業試験場(北斗市)でも品種の研究が進められ、北海道でも道南を中心に生産が増えています。本州以南に比べて冷涼な気候がでんぷん質に好影響を与え、やわらかな食感やしっとりした甘さが個性となっています。

中央に巨大な装置を作り、その働きを全体に行き渡らせるシステムは、災害のリスクや、機能を地域に合わせて動かしづらいといった問題があります。地域ごとに生産や消費の仕組みを配置して、それをゆるやかに繋げていく取り組みが、さまざまな分野ではじまっています。発電もまたそのひとつ。道南の森町では、水路の高低差を利用したマイクロ水力の実証実験が行われています。

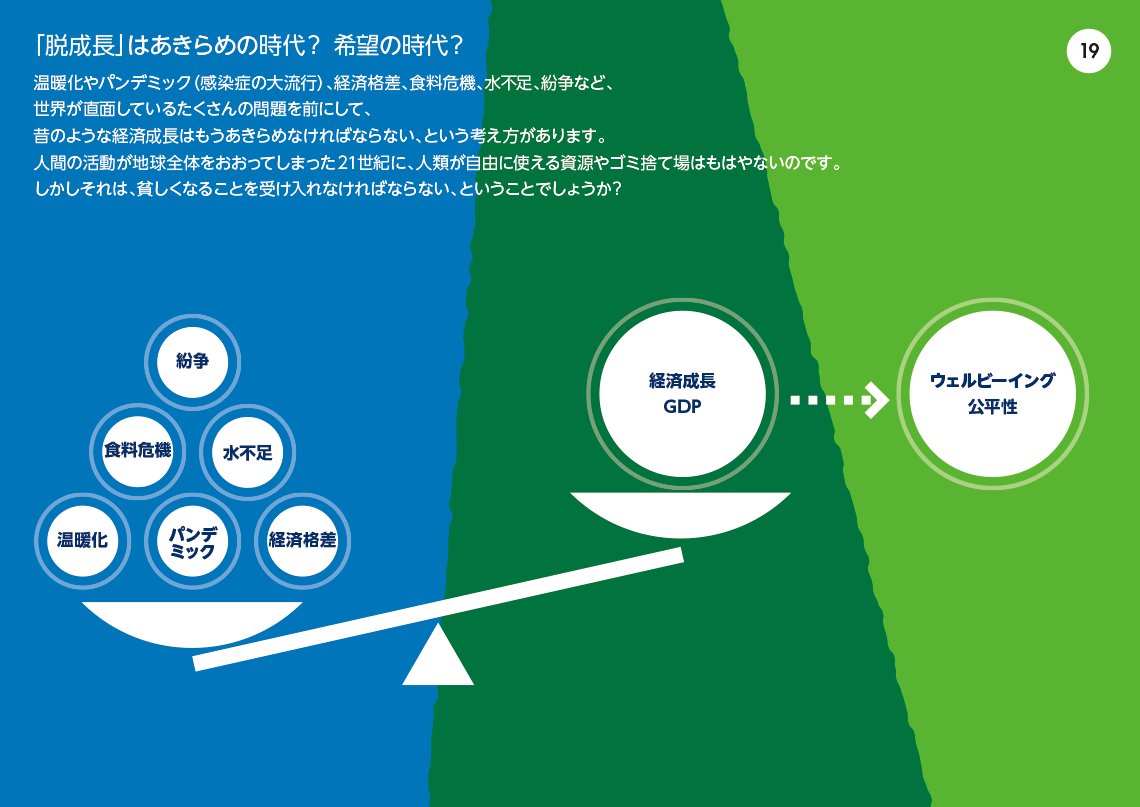

「脱成長」は私たちに、ものを作って消費することが軸になった価値観からのシフトを求めています。求めるのはGDP(国内総生産)が示す経済成長ではなく、「ウェルビーイング(健やかで幸せであること)」や「公平性」だ、という議論が国内外で起こっています。それらが基盤になってこそ、社会は持続できるはずです。未来の世代の幸福を考えるとき、そこにこそ希望があるのではないでしょうか。

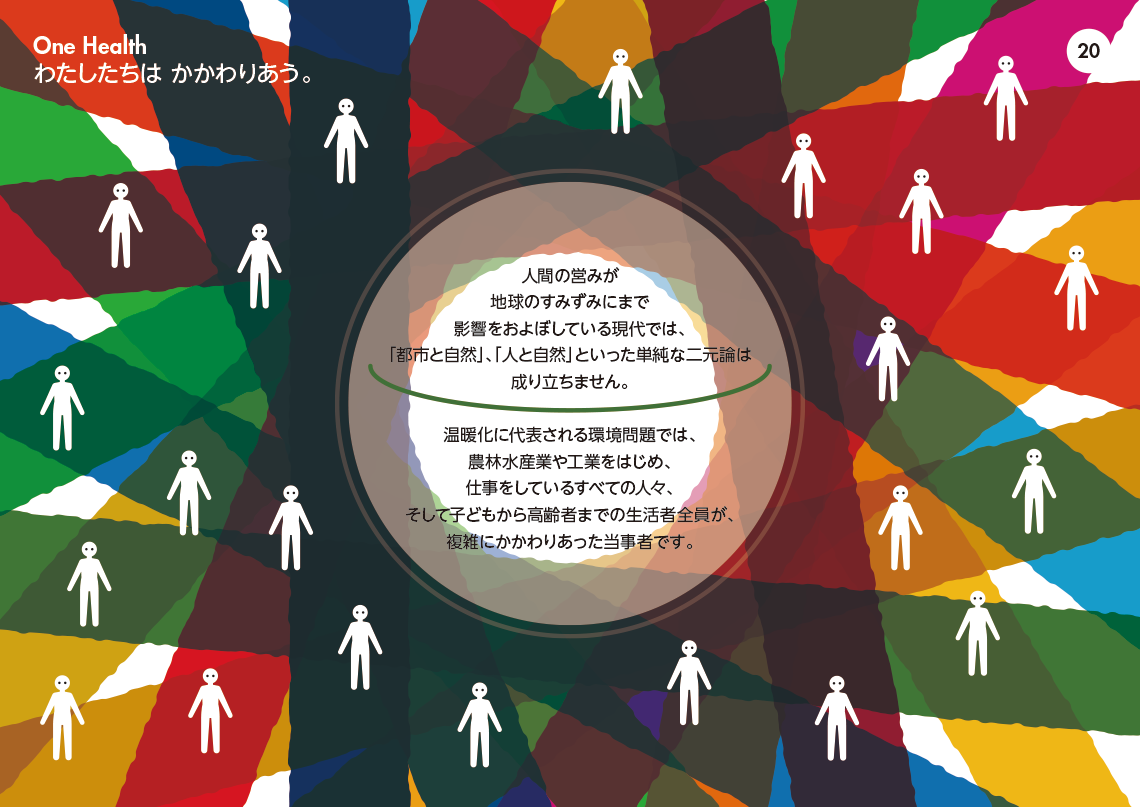

私たちの社会は、生活環境や考え方がちがう人々が集まって成り立っています。生まれもったものや育ちのちがいもありますし、社会の営みの中では、ジェンダー(社会的な性差)や経済格差、人々の分断といった問題もさけては通れません。人間ばかりでなく、動植物や自然環境も含めて、私たちは互いが深く依存し合う関係です。環境問題は私たちに、「かかわり合う」ことの意味を問いかけています。

- 企画展 イントロダクション

- わたしたちはかかわりあう。

- 地球温暖化の何が問題?

- 地球温暖化が招く異常気象。

- 地球工学(ジオ・エンジニアリング)が問うもの。

- 「人新世」と生物の絶滅。

- 「カーボン・ニュートラル(脱炭素)」は、「脱化石燃料」。

- 「2050年」カーボンニュートラル」とグリーン経済。

- 海洋プラスチックゴミとマイクロプラスチック。

- ゴミ減量。進化する「リユース」へ。

- 食料生産と水の危機。

- 温暖化で変わる漁業

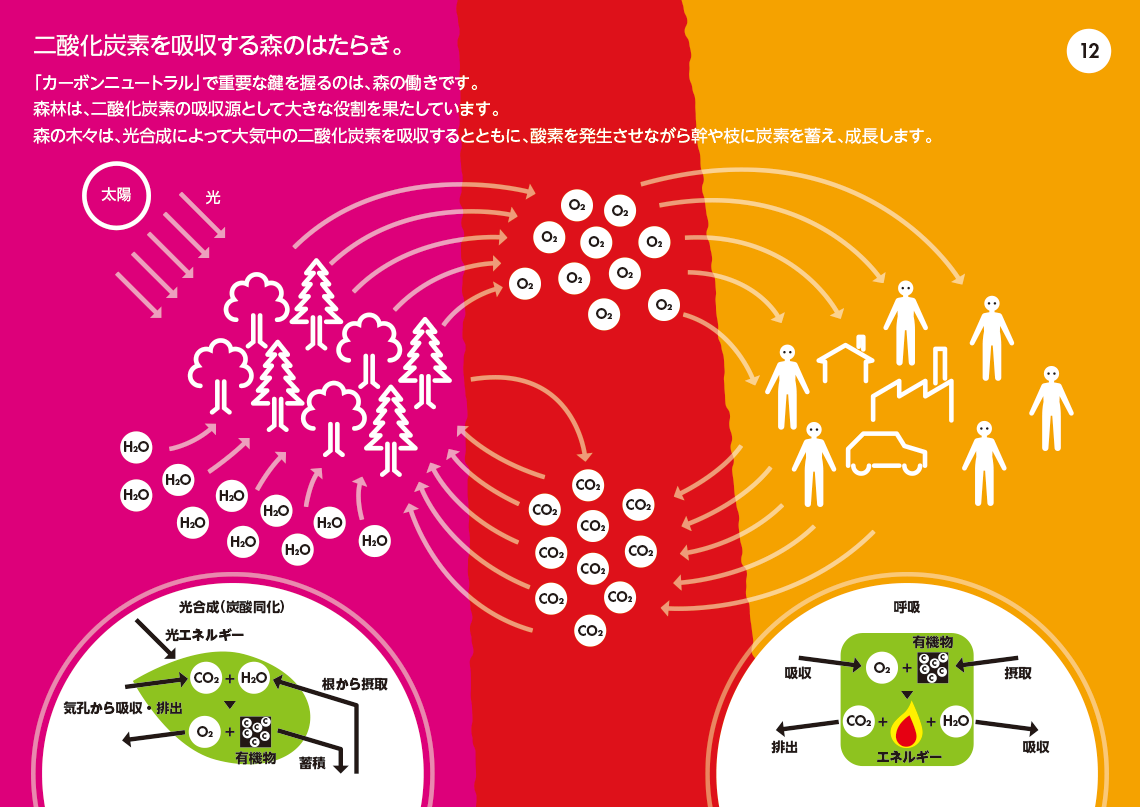

- 二酸化炭素を吸収する森のはたらき。

- 道南スギの風景。

- 木偏の漢字、いくつ知っていますか?

- 縄文時代の函館を想像してみましょう。

- 家族の環境問題。

- 温暖化と道南農業の可能性。

- 小さくても地域が自前の電気を作り出す。マイクロ水力発電。

- 「脱成長」はあきらめの時代?希望の時代?

- One Health わたしたちはかかわりあう。